毛会挂到何时?早在1980年时就给了标准答案

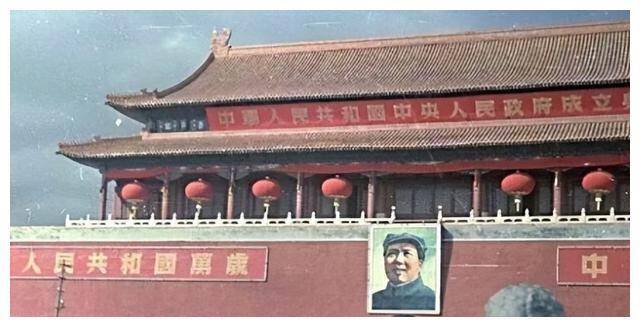

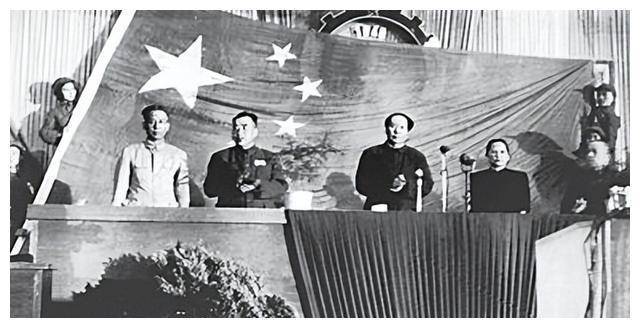

1949年,新民主主义革命胜利,主席在城楼上,向全世界宣布:“中华人民共和国成立!”这一时刻标志着新中国的诞生,也为带来了光辉的历史。从那时起,成为了新中国的象征,进入了它最辉煌的时代。

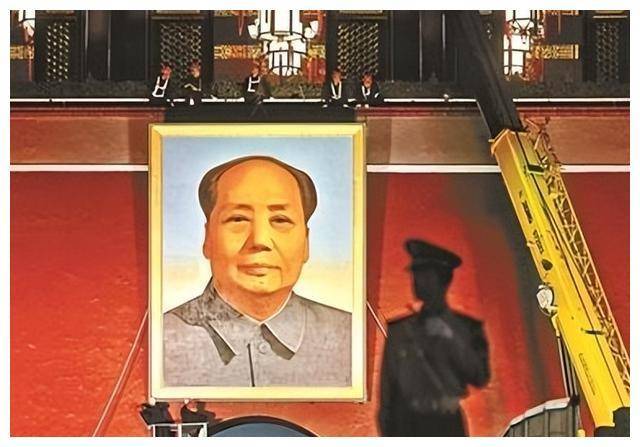

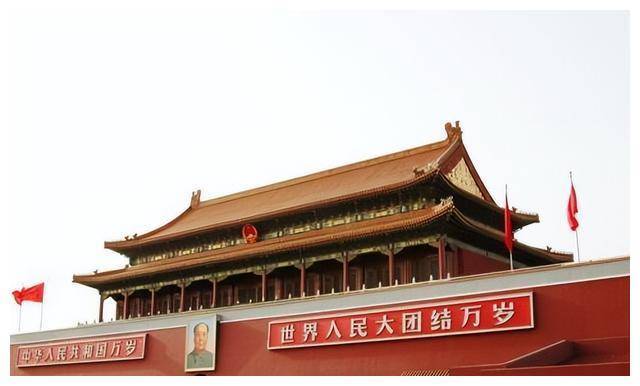

如今,已有600多年历史,而自新中国成立以来,已经经历了73年岁月的洗礼。尽管岁月流转,城楼上的画像却始终如一地悬挂着。而令人惊讶的是,现在看到的画像,其实是第八版了。

曾有外国媒体问过,这幅画像会一直挂下去吗?事实上,这个问题早在1980年就给出了答案。

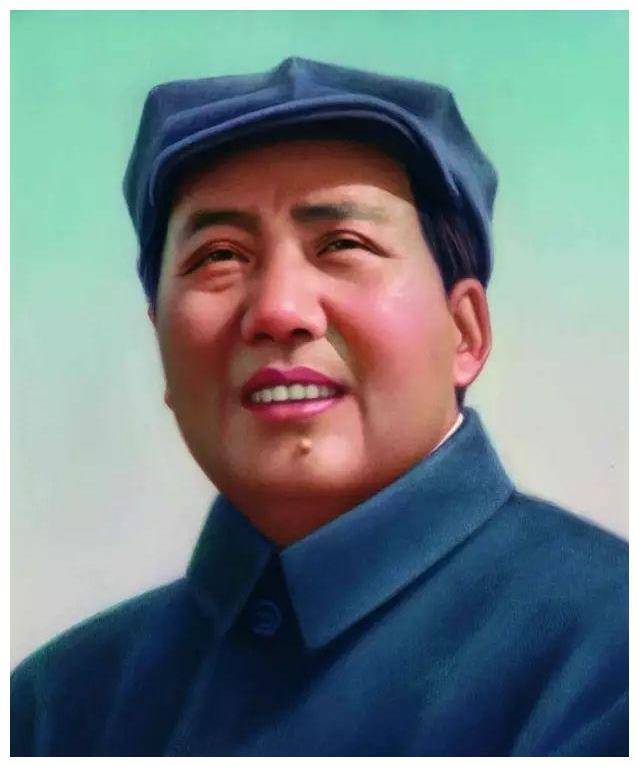

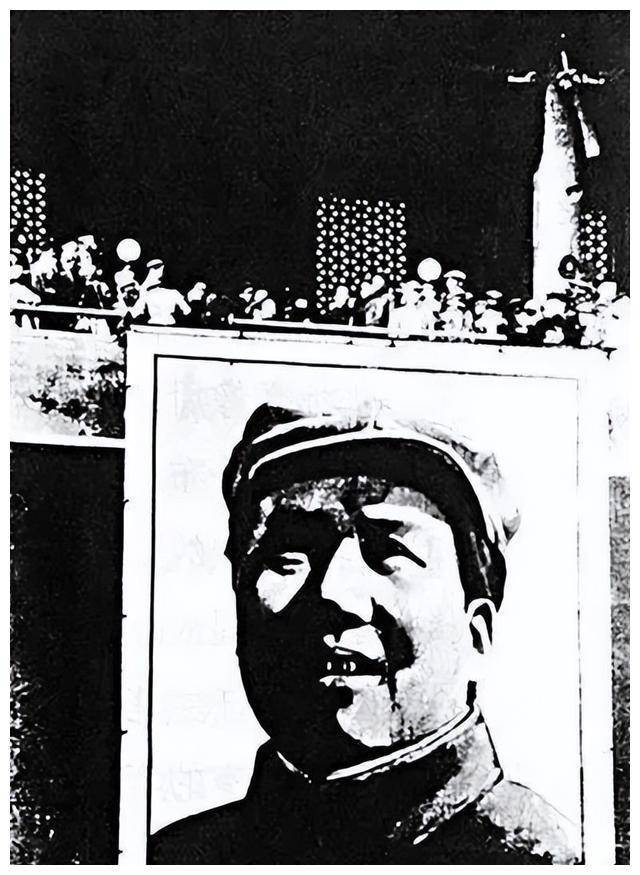

每当我们走近广场,看到城楼上那幅的画像,总会让人联想到开国大典时的壮丽场面,仿佛毛主席的声音还在耳边回响。仔细观察,会发现的目光总是那么坚定深情,不管从哪个角度看,都能感受到毛主席似乎在与我们直视,这种震撼人心的感觉让人不禁回忆起那段伟大的历史。

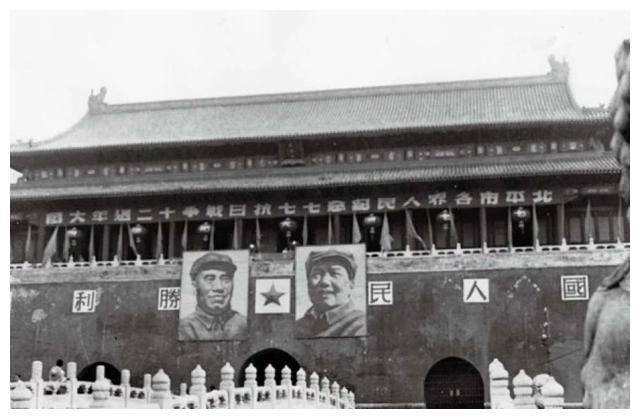

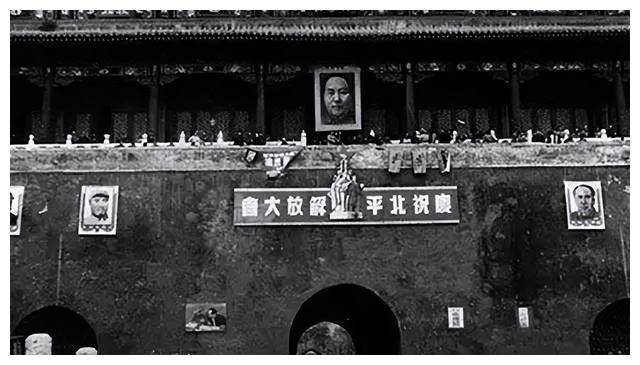

然而,这并不是画像的第一版。早在1949年2月12日的“庆祝北平解放大会”上,的画像就已经挂在了。实际上,开国大典时悬挂的那幅画像是第三幅。

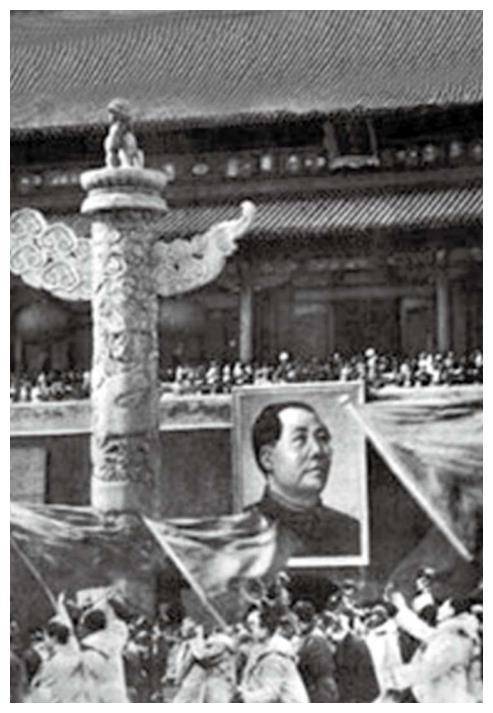

1949年2月12日,近20万北京市民聚集在广场,庆祝“北平解放”。当时,大家穿上了新衣,街头挂起了红灯笼,充满了欢声笑语。首次悬挂的画像,同时还挂上了朱德、等将军的肖像和一些宣传画,标语上写着“北平解放”和“拥护人民政府”。这是历史上第一次在上悬挂如此多的领导人画像,也是唯一一次。自那时起,的画像便深深烙印在每个人的记忆中。

随着开国大典的临近,画像的选择也成为了一个难题。周恩来和政治协商委员会的成员们都为此烦恼不已。为了选择合适的画像,周恩来亲自为拍摄了正面肖像,但并不满意。他认为这种标准化的正式照片过于严肃,不够自然亲切。于是,周恩来找来了在延安时期的一些生活照,最终选中了1945年与朱瑞一起散步的那张照片。

选定了摹本后,接下来就是决定谁来绘制画像。经过讨论,周令钊这位擅长画领袖像的年轻画家被选中了。周令钊不仅在国立北平艺术专科学校任职,且在1949年国共和平谈判会上绘制的画像得到了广泛好评。因此,他成为了绘制开国大典画像的画师。

从9月初开始,周令钊和他的妻子陈若菊在城楼下搭起了木架,开始了细致的绘画工作。两人每天从清晨画到傍晚,几乎不休息,连饭也常常是干粮解决。直到画像快完成时,时任阅兵总指挥的将军提出,的领口应当扣上,以显得更庄重。于是,经过一番调整,这幅画像最终定稿,并在开国大典当天挂上。

这幅画像成为了当时最为人熟悉的像,展示了头戴八角帽,身着呢子外套,面带亲切的微笑。当开国大典上,主席站在城楼上宣布中华人民共和国成立时,他正站在这幅画像正上方,整个场景让在场的所有人感到无比的荣耀和自豪。

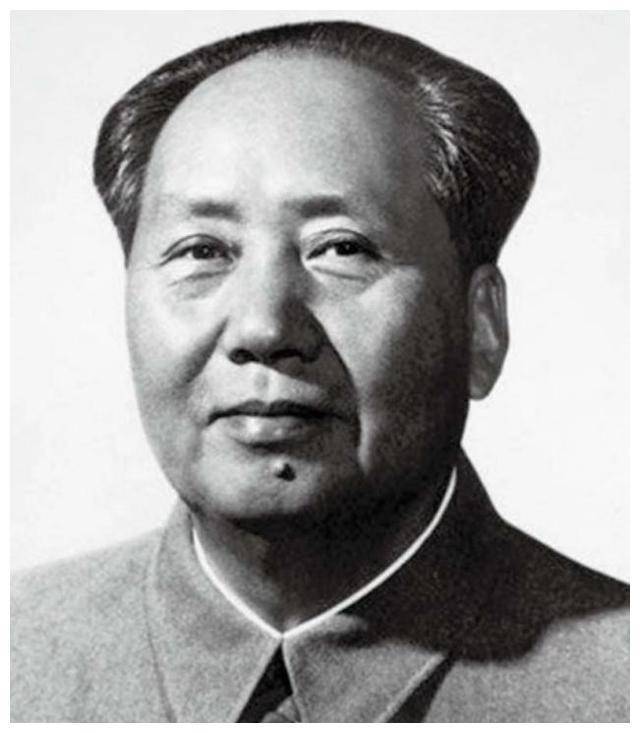

自1949年起,画像经历了多次更换。到今天,画像已更换了八个版本。第一版和第二版分别由画家董希文绘制,第一次悬挂在1949年2月12日,第二次在1949年7月7日的纪念“七七抗日战争”12周年大会上挂上。

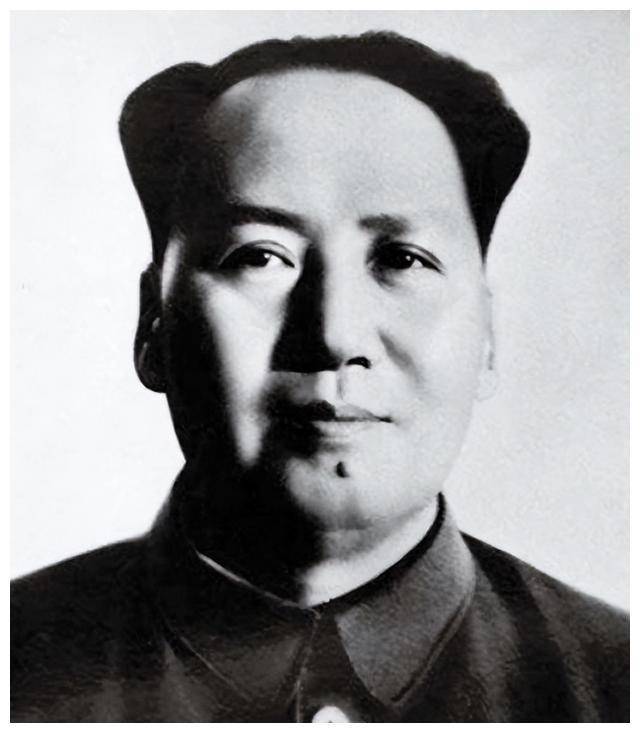

第三版就是在开国大典时,由周令钊绘制的这幅像,这幅画尺寸巨大,成为全球最大的手工肖像画,也一度成为最著名的肖像。第四版是1950年“五一”节前,由辛莽绘制的免冠头像。

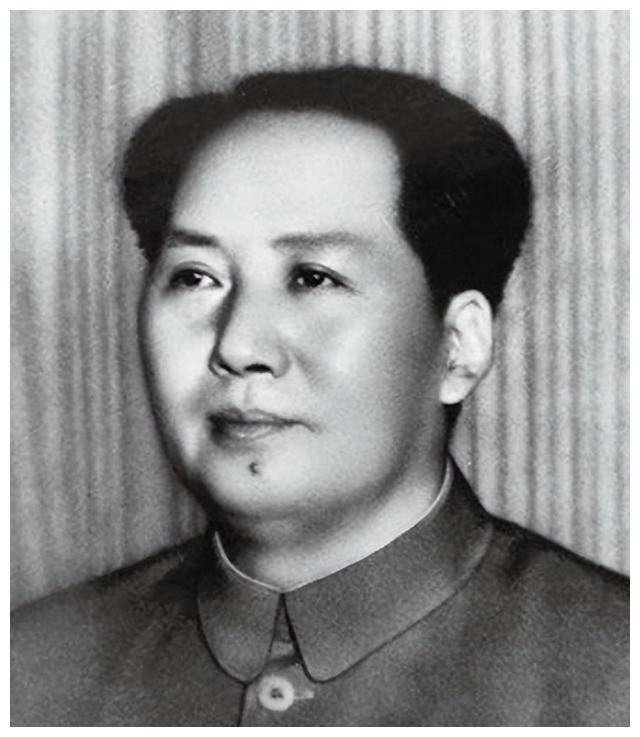

1950年国庆节前,陈石林根据一张与劳模的合影制作了第一张官方正式的标准像,并由辛莽主笔绘制了第五版画像。1952年,张振仕绘制了第二张标准像,之后的几年,他一直负责更新的画像。直到1964年,王国栋接替张振仕,开始为绘制画像。

王国栋绘制的第七版和第八版画像,在城楼上悬挂多年。特别是第八版画像,这幅画深深植根于人民心中,无论在哪个角度看,都让人感受到坚定的目光。这幅画像不仅是的标志性元素,更成为了整个中国的象征。

1980年,画像的更换引起了外界关注,被誉为“世界第一女记者”的奥琳埃娜·法拉奇专程来北京采访。她针对画像是否会继续悬挂的问题,向提出了尖锐的提问。坚定地回答:“当然,永远要保留下去。”

还补充道,是中国和中华人民共和国的主要缔造者,毛主席永远是人民的领袖。这一回答也向世界明确表达了中国的立场,即是中国革命的伟大领袖,他的伟大贡献永远不会被遗忘。

的伟大不仅体现在政治和军事上的成就,更在于他为中国人民争取的独立与尊严。在的领导下,中国从贫弱走向强盛,的伟大功绩将永远铭刻在人民心中。